Warum „schwächere“ Spieler oft die klügsten sind

Im Fußball wird oft zuerst über Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer gesprochen. Doch nicht jeder Spieler bringt diese Attribute in gleichem Maß mit. Was bedeutet das für die „schwächeren“ Spieler – also die, die körperlich kleiner, langsamer oder weniger robust sind?

Überraschenderweise entwickeln gerade sie oft eine besondere Form der Spielintelligenz. Denn um sich durchzusetzen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als das Spiel besser zu verstehen, schneller zu handeln und kreativer zu entscheiden. Denn, wenn sie dies nicht tun, dann kommen Sie in den Zweikampf in denen sie häufiger unterlegen sind.

Pep Guardiola über Anpassung

Pep Guardiola bringt es mit einer persönlichen Erfahrung auf den Punkt:

„Wenn du dich nicht anpasst, wirst du nicht überleben. Weil ich physisch schwächer war, musste ich schneller denken, den Ball schneller berühren und Kollisionen vermeiden. Wenn ich mit einem Gegner zusammengeprallt bin, bedeutete das, dass ich etwas falsch gemacht hatte.“

Guardiolas Aussage verdeutlicht: Physische Nachteile zwingen Spieler zu kognitiver und technischer Weiterentwicklung. Wer nicht mithalten kann, weil er langsamer läuft oder schwächer im Zweikampf ist, muss andere Wege finden, um effektiv zu sein. Und genau das macht viele Spieler so außergewöhnlich.

Die Lektion: Lernen, das Spiel schneller zu begreifen

Spieler mit körperlichen Defiziten „verstecken“ ihre Schwächen nicht – sie kompensieren sie. Sie entwickeln Fähigkeiten, die im modernen Fußball den Unterschied machen:

-

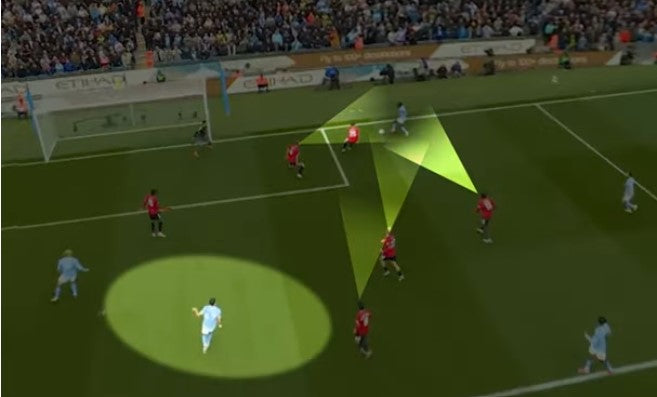

Das Spiel schneller lesen: Sie erkennen Situationen frühzeitig und antizipieren, was als Nächstes passiert.

-

Räume besser verstehen: Sie wissen, wo Platz entsteht, und nutzen ihn, bevor der Gegner reagiert.

-

Sich früher bewegen: Statt auf Ereignisse zu reagieren, handeln sie proaktiv und entziehen sich so Zweikämpfen.

-

Technik perfektionieren: Saubere Ballmitnahme, präzises Passspiel und schnelle Ballkontakte machen sie unangreifbar.

Diese Spieler lernen, das Tempo im Kopf und in den Entscheidungen hochzuhalten. Auf diese Weise verwandeln sie Schwäche in Stärke – und gewinnen so Zeit und Raum auf dem Spielfeld.

Beispiel Luka Modrić: Klein, aber groß im Spiel

Ein eindrucksvolles Beispiel ist Luka Modrić. Körperlich wirkt er unscheinbar: nicht besonders groß, nicht besonders kräftig. Doch seine Karriere zeigt, dass Intelligenz, Technik und Spielübersicht mehr zählen können als reine Physis.

Modrićs Fähigkeit, das Spieltempo zu kontrollieren, seine brillante Ballbehandlung und seine konstant klugen Entscheidungen machten ihn zu einem der besten Mittelfeldspieler seiner Generation – und führten ihn bis zum Ballon d’Or. Er beweist, dass Größe und Kraft nicht alles sind, solange man das Spiel besser versteht als andere.

Was das für Trainer bedeutet

Für Trainer steckt darin eine wichtige Botschaft: Körperliche Defizite sind kein Hindernis, sondern eine Chance zur Weiterentwicklung. Statt sich ausschließlich auf Athletik oder Zweikampfstärke zu fokussieren, sollten Trainer bewusst die „mentalen“ und „kognitiven“ Stärken ihrer Spieler fördern.

Das bedeutet konkret:

-

Spieler ermutigen, den Kopf oben zu behalten und ihre Umgebung wahrzunehmen.

-

Training so gestalten, dass Spielwahrnehmung und Entscheidungsfindung im Mittelpunkt stehen – nicht nur Kraft oder Schnelligkeit.

-

Kleinere oder langsamere Spieler nicht unterschätzen, sondern als Gestalter und Taktgeber begreifen.

-

Spieler in Situationen bringen, in denen sie schnell denken, Räume erkennen und Lösungen finden müssen.

Ein guter Trainer erkennt, dass das Spiel nicht nur auf der physischen Ebene entschieden wird. Wer die Intelligenz seiner Spieler entwickelt, hebt seine Mannschaft auf ein höheres Level.

Fazit: Schwächen als Motor für Stärken

Der Fußball lebt von Spielern, die das Spiel verstehen. Körperlich schwächere Spieler zeigen eindrucksvoll, dass gerade ihre vermeintlichen Defizite sie dazu antreiben, intelligenter, wacher und präziser zu spielen. Für Trainer bedeutet das: Das Potenzial steckt nicht allein in Muskeln oder Tempo – sondern im Kopf.